Hoy me apetece compartir con todos vosotros esta curiosidad: el plano del mercado de la Cebada de Madrid, tal y como era en 1928. Y de paso revitalizo el sub de las cosas viejunas.

Generalidades. El arte de pintar los telas con preparaciones de aceite para hacerlas impermeables es probablemente casi tan antiguo como la fabricación de tejidos, que es de origen remotísimo. Es desde luego más antiguo que las pinturas artísticas al óleo, cuyos lienzos no son más que hules al aceite- Actualmente, y a causa del uso extraordinario que se hace del caucho y de la gutapercha para impermeabilizar tejidos, se emplea mucho menos el aceite, resultando que los métodos de aplicación de este último son iguales a los seguidos hace bastantes años. Los tres defectos principales del hule son: su peso, su rigidez y la facilidad con que se resquebraja por los dobleces o se pega al arrollarse o doblarse. El peso es inevitable, pero no hay razón para que no pueda ser más flexible y para que sea irremediable el que al guardarse doblado se encuentre luego pegado o resquebrajado.

Probablemente los mejores hules son los preparadas combinando el método de Sten- house (patentado en 1804) con el ordinario, que consiste en dar al tejido dos o tres manos de aceite de linaza cocido, esperando que se seque una mano para dar la siguiente. Este es el método general, con ligeras variantes, para hacer hules. El método de Stenhouse consiste en impregnar el tejido con una mezcla de pai'afína dura y aceite cocido en proporciones que pueden variar desde el 05 por 100 de para- fina y el 5 por 100 de aceite, hasta el 70 por 100 de la primera y el 30 por 100 del segundo; la proporción más corriente es la del 30 y el 20 respectivamente. Se hace la mezcla al caJor y se echa en moldes para su conservación. Se frota la tela extendida sobre una plancha caliente, con un trozo de la mezcla, por una o las dos caras, según se quiera. Así queda la tela saturada, quitándose el exceso y haciéndola pasar por

entre rodillos calientes. El proceso termina cuando la tela está casi Iría. La parafina y el aceite secante suman sus propiedades impermeabilizantes, impidiendo la parafina que el aceite pueda dañar en nada al tejido. El ncuifce secante, a causa en parte de sus componentes metálicos, y en parte de la absorción, que efectúa sobre el oxígeno del aire, produce un desgaste lento pero real en las fibras textiles. El doctor Stenhouse indica que la inflamabilidad de ios hules queda muy reducida empleando sales incombustibles, como tungstato de sosa, o alumbre, antes o después de la ím- permeabilización del tejido.

Fórmulas. A continuación pueden verse varias de las mejores fórmulas para la fabricación de hules:

a) Se disuelve resina o laca de buena calidad, al fuego, en aceite de linaza secante, liasta consistencia de bálsamo, que se extiende sobre la tela en forma de capa lisa y brillante. Si se quiere puede colorearse este barniz con cardenillo para el verde, tierra sombra para el castaño, alba- yaldo y negro de humo para el gris, añil y ulbayaldc para ul azul pálido, etc. Para colorear el hule basta mezclar bien el color con la última capa de barniz que vaya a darse, y que debe distribuirse con gran uniformidad por toda la tela.

b) Mejor método es el dar primero una mano al tejido de que se trate con una posta fluida hecha del modo siguiente: se mezcla blanco de España o creta bien limpia (por lavado y tamizado) con aceite cocido, hecho secante por la adición de la cuarta parte de su peso de litorgirio. Se extiende esta mezcla sobre la tela con una espátula de hierro, igual de ancha que la tela. Una vez seca la primera mano, se da la segunda. Los desigualdades o asperezas que puedan resultar se hacen desaparecer frotando los partea solientes con polvos de pómez, empleando para ello una estameña suave o un corcho mojado en agua. Una vez Beca la última mano se lava la tela así tratada con agua, y después de seca se le aplica nn barniz compuesta de laca diauclta én aceite de linaza cocido con trementina. El color que así resulta es amarillo, pero puede variarse como se ha indicado en la fórmula anterior. Empleando pasta más fina y tela más delicada se obtienen hules de gran suavidad y poco peso.

c) Sq disuelven 30 gr de cera en l/a litro do aceite de linaza cocido, a fuego suave; se aplica en frío con un trozo de trapo, que se froto sobre la tela, la cual so cuelga después pora que se seque, en lo que tarda de cuatro a cinco d(as.

d) Se pinta la tela con aceite de linaza cocido, coloreado a voluntad, en una habitación caliente o en un día de mucho sol, y empleando un cepillo de calzado. Al aceite se le puede agregar un poco de secante. Se dice que los chinos emplean una mezcla de partes iguales de cera y jabón disuelto en doble cantidad, de aceite, qua se cuece después. Si la superficie no queda bien igual se barniza con barniz de laca. Siempre debe aplicarse el aceite muy fluido, esperando que se seque perfectamente una capa antes de dar la siguiente.

ti) Aceite de manteca de cerdo 20 partes, parafina 10 partes, cera 1 parte; se calienta el aceite a fuego lento, y una vez caliente se le agregan la parafina y la cera, dejaudo la mezcla al fuego hasta iusión completa, agregando entonces unas gotas de esencia de sosa Eras o de otro aceite esencial, para preservarla.

/} Se disuelven. 30 gr de jabón amarillo en 3/t de litro de agua hirviendo; se agrega, sin dejar de agitar, 1 litro de aceite cocida, y una vez frío lti mezcla, se agregan 125 era1 do sisa de doradores.

¡}) Se toma percal fino, asargado, y se sumerge en sangre de buey; después de seco se le dan dos o tres manos de aceite cocido, mezclado con un poco de litorgirio, o con Ü0 gr de cera de dorar por cada litro de acuite. Este procedimiento se ha empleado con mucho éxito en los impermeables paro marinos, y da tan buenos resultados en los países fríos coma en los trópicos.

Ti) Se aplican "Varias manos de pintura ordinaria, diluida con una solución concentrada de jabón.

i) Se disuelve jabón blando en agua caliente y se agrega, una solución de vitriolo de hierro hasta que no se forme precipitado. Se filtra, lava y seca este precipitado, que se mezcla coa aceite cocido formando una pasta flúida.

Todos estos compuestos Ee aplican sobre la tela bien estirada, para evitar arrugas y para que penetren mejor en su interior, facilitando esta penetración el aplicar la masa en caliente. Es de la mayor importancia que el tojid-o no esté húmedo al aplicarle la preparación, siendo conveniente que esté tan caliente como aquélla. Si, como siempre sucede, se aplica más de una capa (tres de ordinario) es esencial que al dar una esté la anterior completamente seca. El no tener en cuenta estas indicaciones es la causa de que los hules so estropeen aun sin doblarlos; debo evitarse doblar éstos, siempre que sea posible, siendo lo mejor tenerlos colgados, sin formar dobleces. No es conveniente calentar artifi- cialmento la tela en ningún momento de su tratamiento, a partir de la primera mano aplicada,

Comparto hoy una vieja lámina de genealogía de los perros, tal y como esta se entendía a principios del siglo XIX. Me parece una curiosidad interesante. Espero que os guste.

Tres recetas diferentes para elaborar miel artificial, o a lo mejor miel falsa. No tengo claro si esto es crear un sucedáneo o adulterar un producto. Pero ahçí van.

a) Azúcar blanco 5 Kg, agua 2 litros. Se calienta poco a poco hasta ebullición y se espuma bien. Una vez frío el jarabe así formado, se agrega 1 Kg de miel de abejas y 7 gotas de menta (esencia). Para obtener una clase superior se agrega menos agua y más miel de oTbejas.

b) Agua 10 litros, miel pura de abejas 2 Kg, azúcar blanco 20 Kg, crémor tártaro 10 gr, esencia de rosas 48 gotas. Se mezcla todo en una cacerola de aluminio, se hierve durante cinco minutos sobre fuego de carbón, y al retirarla del fuego se agregan 4 claras de huevo bien batidas; cuando la mezcla resultante esté casi fría se agregan 2 Kg más de miel pura. Si mientras se está enfriando la miel así obtenida se le agrega un cocimiento de corteza de olmo, se mejora considerablemente, pero en tiempo caluroso tiene la desventaja de fermentar.

c) Azúcar de caña 15 Kg, agua 0 litros, crémor tártar0 8 gr, esencia de menta 30 gotas, miel de abejas 4,5 Kg. Se disuelve el azúcar en el agua a calor suave, se quita la espuma, y so agrega el crémor disuelto en un poco de agua caliente, sin dejar de agitar: finalmente se agrega la miel, calentada hasta el punto de ebullición, y la esencia de menta. Se agita todo durante unos minutos y se deja enfriar.

El hueso, en sus distintas formas, es el único fosfato insoluble que se aplica directamente al suelo, o sin más cambio que el producido por acciones mecánicas.

Las expresiones hueso crudo, hueso fino, hueso hervido, etc., indican el método seguido en su preparación.

La finura de los huesos tiene una gran importancia en su eficacia, pues mientras más finamente se haya triturado un hueso, más superficie presenta a la acción de las agentes que producen su destrucción o solución, y con más rapidez entran en función sus elementos constitutivos.

Al hervir o pasar por vapor los huesos no sólo aumenta su finura, sino que sus propiedades físicas quedan en cierto modo cambiadas, y las partículas, gruesas o finas, se hacen blandas, por lo que estos huesos actúan con mucha muyor rapidez que los simplemente triturados.

El ácido fosfórico de un hueso molido y ti atado con vapor puede conservarse eficaz durante uno o dos años, mientras que los huesos crudos, gruesos y grasientos resisten sin ser atacados durante tres o cuatro años o más.

Los huesos contienen bastante nitrógeno, lo cual es de mucha importancia, si se compara este abono con otros fosfáticos que no tienen nitrógeno. Los huesos crudos contienen por término medio un 22 por 100 de ácido fosfórico y un 4 por 100 de nitrógeno.

Al hervir o tratar con vapor el hueso, desaparece parte de la sustancia orgánica que contiene nitrógeno, y el efecto es el mismo que si se aumentara proporcionalmente la cantidad de ácido fosfórico, resultando que un hueso en estas condiciones contiene un 28 por 100 de acido fosfórico y un 1 por 100 de nitrógeno. Es decir, que un hueso tratado con vapor es más rico en ácido fosfórico y más pobre en nitrógeno que el crudo.

Del recetario industrial Hiscox

Total Nacional

Total 18.618.086

Álava

Total 96.385

Albacete

Total 237.877

Alicante/Alacant

Total 470.149

Almería

Total 359.013

Asturias

Total 627.069

Ávila

Total 200.457

Badajoz

Total 520.246

Balears (Illes)

Total 311.649

Barcelona

Total 1.054.541

Burgos

Total 338.828

Cáceres

Total 362.164

Cádiz

Total 452.659

Canarias

Total 358.564

Cantabria

Total 276.003

Castellón/Castelló

Total 310.828

Ciudad Real

Total 321.580

Córdoba

Total 455.859

Coruña (A)

Total 653.556

Cuenca

Total 249.696

Girona

Total 299.287

Granada

Total 492.460

Guadalajara

Total 200.186

Guipúzcoa

Total 195.850

Huelva

Total 260.880

Huesca

Total 244.867

Jaén

Total 474.490

León

Total 386.083

Lleida

Total 274.590

Lugo

Total 465.386

Madrid

Total 775.034

Málaga

Total 511.989

Murcia

Total 577.987

Navarra

Total 307.669

Ourense

Total 404.311

Palencia

Total 192.473

Pontevedra

Total 457.262

Rioja (La)

Total 189.376

Salamanca

Total 320.765

Segovia

Total 159.243

Sevilla

Total 555.256

Soria

Total 150.462

Tarragona

Total 337.964

Teruel

Total 246.001

Toledo

Total 376.814

Valencia/València

Total 806.556

Valladolid

Total 278.561

Vizcaya

Total 311.361

Zamora

Total 275.545

Zaragoza

Total 421.843

Posesiones

Total 10.412

Notas: 1) Población de hecho. En 'Posesiones' se incluye Melilla y otras posesiones del Norte de África.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

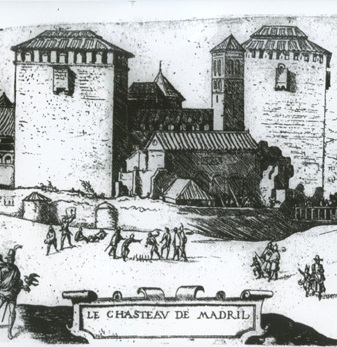

El antiguo Alcázar, edificado sobre una fortaleza árabe que dominaba el Manzanares, sufrió varias modificaciones a lo largo de su historia.

La ilustración más antigua probablemente date del 1534, antes de la reforma impulsada por Carlos I:

Después de 1537 y sobre todo, de la reforma de Felipe IV en la década de 1630, el Alcázar presentaría este aspecto:

Y tras el trágico incendio de 1734, ya con los Borbones instalados en el poder, se barajaron varias opciones. Entre las que destacó la de Juvara:

Sección:

Vista general:

Y la reducida versión final, en la que participaron Saccheti, ya lucía así:

Imágenes de Wikimedia y artículo de el blog "El Madrid que no fue":

elmadridquenofue.blogspot.com.es/2015/04/el-palacio-real-de-filippo-ju

Me pareció curioso el aparato. Espero que os guste. Y si hay alguien en la sala que entienda de ello, que nos explique, pro favor, cómo coño va eso de las lámparas trifásicas, porque me ha dejado estupefacto (cosas de la ignorancia, supongo)

El Jueves, 5 de julio de 2001, un forero apodado Settembrini, copmpartió esto con nosotros.

Lo comparto hoy de nuevo, por si alguien conoce a ese Settembrini.

Salud.

VICENTE VERDÚ

¿Vivir o leer novelas?

Pronto la modernidad de un país se determinará por su menor o mayor afición a leer novelas. Del mismo modo que los nuevos medios, desde el teléfono móvil a internet, han transformado la antigua comunicación escrita, también la novela ha sufrido su decadencia. Ahora a los novelistas les queda una de dos: o escriben muy bien y sería igual el género que eligieran, o escriben sin singularidad y se ven forzados a procrear alguna trama de intriga con la que justificar la existencia y longitud del libro. Tener esto presente puede ayudar a explicar el copioso número de novelas contemporáneas españolas donde se comete un crimen y el texto se consagra, sin otro logro, a desvelar el nombre del asesino.

No exagerando, podría decirse que la más común justificación de la novela tipo -con aspiración de best seller+- es un argumento policiaco, se trate de una acción ambientada en la contemporaneidad, en la postguerra española, en una dictadura latinoamericana o en los romanos. Los autores de novelas, a primera vista individuos de comportamiento normal, con hábitos y gustos de nuestro tiempo, se transfiguran en sujetos al menos del siglo XIX cuando abordan el empeño de 'hacer literatura'. Son, en el discurrir cotidiano, personas que van al cine, que visten en Massimo Dutti, conducen un coche y manejan internet, pero cuando se trata de la literatura tienden a investirse del 'artista obsoleto'. Y no es eso lo peor: lo peor es que escriben novelas, novelitas o novelones, que se siguen considerando artículos alienables con la novedad, se expenden en mesas donde se anuncian como 'novedades' y los consumidores las compran en el engaño de que pertenecen a una oleada flamante. El malentendido que sigue rigiendo en España -relativamente aislada del mundo intelectual por su padecer político/terrorista- se irá deshaciendo, pero por el momento vivimos, a través del éxito de la novela (mala, regular o buena), un particular anacronismo que recuerda los retrasos del franquismo.

Hoy, en países con sentido crítico actualizado y con algún debate no necesariamente vasco, resulta más notorio que la novela es un quehacer desfallecido. Nuestros mejores novelistas -dos o tres- lo saben y lo proclaman cuando se les atiende. Casi todo lo interesante que puede ofrecer hoy una novela pertenece a otro género: al ensayo, a la autobiografía, al diario, al cine, a la antropología, a la filosofía. Cuando se argumenta aún que en la novela 'cabe todo' es que, efectivamente la novela se encuentra vacía. ¿Contar una historia? Todavía hay diversos novelistas que alardean de que su máxima pasión, su vocación sagrada, lo que de verdad les mueve es contar historias. Que se hagan guionistas. Si conserva algún sentido ejercer la episodiología es, din duda, el estilo; si tiene algún sentido escribir es producir algo que sólo se pueda decir por la escritura. Las historias las cuenta mucho mejor el cine, el vídeo, la televisión, los comics, incluso.

Los novelistas que siguen siendo novelistas ante todo 'para contar historias' persisten gracias a la gente que no tiene historia. Todos los demás, progresivos habitantes urbanos de biografía cambiante, de empleos nómadas, de residencias portátiles, de amores mutables, no irán necesitando el auxilio de esas páginas. O les proporcionan argumentos que ya conocen en vivo o reconocen que les están mintiendo con un género muerto. La literatura, antes y ahora, sólo se legitima en la escritura-escritura, pero antes la novela podía reemplazar informaciones inexistentes, aventuras irrealizables, amores ilícitos y visiones que la moral vedaba. Poco a poco, en los países más abiertos y dinámicos, la demanda de no ficción gana terreno, sin embargo, a la ficción, porque es la existencia de realidad de lo que cada vez carece más la cultura capitalista. Demanda pues de realidad, de criterios para dilucidar y no de falsas intrigas. Y también, claro está, demanda de literatura auténtica, sin trucos o enredos, para degustar la vida.

Viejos métodos industriales que podrían resultar útiles aún.

a) Antes de reblandecer un objeto de caucho se frota muy bien con un cepillo metálico y agua caliente hasta que ésta, salga limpia. Para reblandecer el caucho lo mejor es tenerlo en una solución acuosa de amoniaco (al 50 por 100) hasta que se evapore el amoniaco; si el agua está caliente se obtiene mejor resultado que si es fría. Si se trata de un tubo, se llena con dicha mezcla, se pone un tapón en cada extremo, se enrolla y se pone en una cacerola donde se cubre con el mismo líquido, de donde Be saca al cabo de una o dos horas de estar hirviendo a fuego lento; el agua perdida por evaporación se va reponiendo; después se deja enfriar poco a poco.

b) También se ha recomendado mucho la glicerina, que se aplica con una muñe- quilla de algodón después de haber limpiado muy bien el caucho con cepillo y agua caliente. A las veinticuatro horas se repite la operación. Tratándose de objetos almacenados que presenten tendencia a resquebrajarse, se repite esta operación cada seis meses.

c) Según Zeigler, los tubos, bandajes y otros artículos de caucho vulcanizado que se han puesto duros quedando inservibles, pueden volver a utilizarse devolviéndoles su elasticidad del modo siguiente: se echan primero en una solución acuosa y caliente de tanino y tártaro emético; después se pasan a una solución fría de tanino y sulfato cálcico en agua. Se mezclan después las dos soluciones, se calienta la mezcla hasta ebullición, y se echan en ella los objetos de que Be trate. Este tratamiento se prolonga de uno a tres o cuatro días, según la clase y estado do los objetos.

d) El caucho viejo puede reblandecerse sometiéndolo a la acción del vapor de sulfuro de carbono, hasta que quede bien blando. Los tapones duros quedan blandos de este modo, pero los tubos no vuelven a adquirir bu elasticidad.

e) Los objetos de caucho muy duros se reblandecen con vapores de sulfuro de carbono primero y petróleo después.

f) Otro procedimiento consiste en sumergir en petróleo los artículos de caucho endurecidos, que se ponen al aire, y se vuelven a sumergir si es preciso.

g) Para reblandecer tapones duros se tienen diez días en una solución de lejía de sosa al 5 por 100, a una temperatura comprendida entre 10 y 50° O. Se lavan después muy bien, se rasca la capa superficial con un cuchillo romo, y se lavan con agua caliente.

Los manuales de astronomía de 1913 decían que la tierra desde el espacio se veía de color rojo, porque la atmósfera absorbía la radiación azul.

Fuente: Stanislaw Lem en "Más relatos del piloto Pirx". Contrastada en una revista astronómica británica.

menéame